Auf den Spuren von Werner Sylten

Eine Reise an den Ort der Ermordung von Werner Sylten

18.07.2025 - Im Juli 2025 begab ich mich auf eine ergreifende Reise nach Alkoven in der Nähe von Linz und besuchte den Ort der Ermordung Werner Syltens.

Schloss Hartheim nahe Alkoven (Oberösterreich), seit 1889 Pflegeanstalt für geistig und mehrfach behinderte Menschen, wurde nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Dritte Reich im Jahre 1939 von den Nationalsozialisten beschlagnahmt und zur Euthanasieanstalt umgebaut. Hier wurden zwischen 1940 und 1944 etwa 30.000 als „lebensunwert“ klassifizierte Menschen ermordet. Es waren dies körperlich oder geistig beeinträchtigte und psychisch kranke Menschen und nach dem Ende der „zentralen“ Euthanasie im Sommer 1941 als krank oder „lebensunwert“ eingestufte Häftlinge aus den Konzentrationslagern von Mauthausen, Gusen, Ravensbrück und Dachau sowie Zwangsarbeiter*innen.

Im Mai des Jahres 2003 wurde Schloss Hartheim als Lern- und Gedenkort mit der Gedenkstätte für die Opfer der NS-Euthanasie und der Ausstellung „Wert des Lebens“ eröffnet.1

Sie leistet einen wichtigen Beitrag zur verständlichen Aufarbeitung der NS-Euthanasie und zur gesellschaftlichen Auseinandersetzungmit dem „Wert des Lebens“ und umfasst die NS-Zeit, Reflexionen über Ausgrenzung und Gegenwartsthemen wie Genmanipulation, Sterbehilfe und Menschenwürde.

Beim Betreten dieses Ortes spürt man sofort die bedrückende Atmosphäre: Die originale Architektur und Räume schaffen eine unmittelbare Verbindung zur Vergangenheit. Die Räume – von Ankunft, Empfang, Gaskammer, Technikraum bis Leichenkammer und Krematorium – sind weitgehend original erhalten und vermitteln eine unmittelbare Authentizität und Beklemmung. Im Anschluss führt der Rundgang in den Raum der Stille, der als Ort der Erinnerung und Reflexion dient, besonders berührend nach der Eindringlichkeit des vorherigen Rundgangs.

Nachdem Werner Sylten aufgrund seiner Herkunft („Halbjude“ nach den Nürnberger Rassengesetzen) 1936 aus dem Pfarrdienst entlassen und von der Leitung des Thüringer Mädchenheims in Bad Köstritz entbunden wurde, schloss er sich der Bekennenden Kirche an und arbeitete ab 1938 im Berliner Büro Pfarrer Grüber, das rasseverfolgten evangelischen Christen zu Hilfe kam. Er war entscheidend daran beteiligt, über 1.000 Menschen bei der Flucht zu unterstützen. Nach Schließung des Büros durch die Gestapo Anfang 1941 wurde Werner Sylten am 27. Februar 1941 verhaftet. Er verbrachte Monate in Untersuchungshaft im Polizeigefängnis Alexanderplatz und wurde im Mai 1941 nach Dachau deportiert. Dort versorgte er als Seelsorger Mitgefangene, erkrankte jedoch aufgrund von Zwangsarbeit und Misshandlungen. Im August 1942 wurde er in einem sogenannten „Invalidentransport“ aus Dachau in die NS-Tötungsanstalt Schloss Hartheim gebracht. Laut verschiedenen Quellen erfolgte die Ermordung unmittelbar nach der Ankunft am 12. August 1942, offiziell wird jedoch der Todestag 26. August 1942 angegeben (gemäß Sterbeurkunde). Werner Sylten gehört zu den über 3.000 Insassen aus Dachau, die im Jahr 1942 in Hartheim getötet wurden – darunter auch 336 Geistliche.

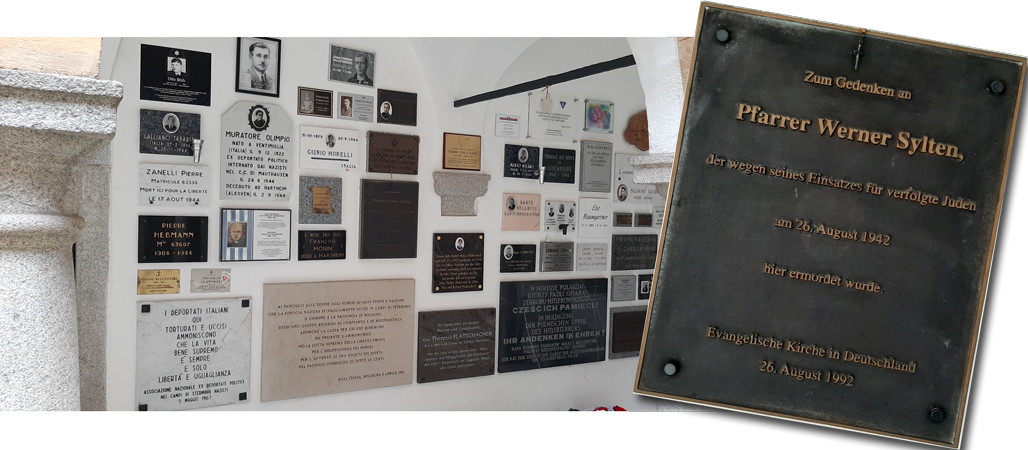

Im Erdgeschoss des Innenhofs befindet sich unter zahlreichen anderen Tafeln, auch eine Gedenktafel an Werner Sylten, welche von der Evangelischen Kirche in Deutschland 1992 gestiftet wurde. Darüber hinaus finden sich Spuren von Werner Sylten auch in der Ausstellung, deren Ziel es u.a. ist, den zahlreichen Opfern von Schloss Hartheim mit der namentlichen Erfassung und der Sammlung von biografischen Informationen eine Identität zu geben. Für etwa 23.000 Ermordete ist dies bereits gelungen.

Auf dem Gelände und in der unmittelbaren Nähe des Schlosses Hartheim befinden sich heute wieder soziale Einrichtungen, die im Sinne der Inklusion und Begleitung von Menschen mit Behinderungen wirken – insbesondere das Institut Hartheim als Träger verschiedener Wohn- und Beschäftigungsangebote für Menschen mit geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung.

Christian Lippmann

Vorsitzender des Vorstands der Diakonischen Förderstiftung „Werner Sylten“ Bad Köstritz

1 Verein Schloss Hartheim, Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim, Schlossstraße 1, A-4072 Alkoven